町内会に未加入の方も参加できるイベントで交流

北区のフォルム北山町内会は、平成7(1995年)年に建設された、約80世帯が入居する共同住宅の町内会です。約30年の間に子育て世帯の転入もありましたが、全体的には高齢化が進んできていて、現在、町内会加入率は50パーセントです。

令和6(2024)年の夏、町内会の加入・未加入にかかわらず参加でき、お互いに交流できるイベントを企画されました。町内会長の宮本さん、役員(自主防災担当)の雪(すずき)さんにお話を伺いました。

名前と顔がわからない人も多く、災害など何かあったときが心配

宮本さん:私は10年前に引っ越してきましたが、町内会に入っている人も入っていない人も同じマンションの住民として、安心して暮らせるようにお互いに名前と顔がわかるといいと思っていました。そんななか、今年役員がまわってきて、町内会長をはじめて引き受けることになりました。そこで、毎年行っている交流会を町内会に入っていない人も参加できるようにしたいと考えました。

雪さん:私は町内会の自主防災委員をしているのですが、住民同士の交流が少ないと災害時に安否確認もなかなかできないのではと心配しています。

多くの人が関心のある内容のイベントに

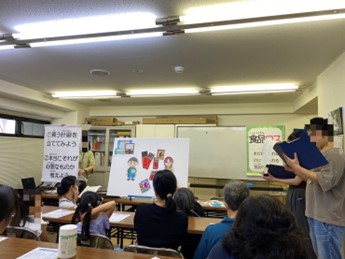

宮本さん:未加入の方や、高齢世帯、子育て世帯の方にも参加してもらいたいので、多くの人が関心のありそうな内容を企画しました。午前中は京都府消費生活安全センターの学生ボランティアと職員さんによる食品ロス削減についての講座と消費生活安全講座、午後からは飲食店をされている町内会役員さんによるお料理を囲んでの懇親会を企画しました。また、前日から当日にかけて、各々が未開封の食品や未使用の文具などを持ち寄り、当日自由に持って帰ってもらう「リユースイベント」を行いました。午前の各種講座は、京都府消費生活安全センターに協力してもらいました。

雪さん:一人暮らしの高齢の方にこういう場に出てきてほしいと思い、今回、シニアが被害に遭いやすい消費者トラブルについての講演を行いました。

紙人形劇で子どもから大人まで楽しく学べる「食品ロス削減講座」の様子

リユースイベントについて

宮本さん:ご高齢になるとごみの分別が難しくなってくるということを聞きました。そこで、今回はごみを減らしたり、分別についての講座などができればと思い、北区役所にも相談に行きました。分別に関しては、京都市の『正しい資源物とごみの分け方・出し方』という冊子を配布することにしました。また、家庭にある不要なものを交換し合うリユース交換会を行いました。たくさんの物品が集まり、みなさん必要なものを持って帰ってくれていました。残った物品は、フードバンクなどに寄付しました。

リユース交換会会場。貼り紙やチラシは高校生と中学生のお子さんが作ってくれたそうです。

おいしいお料理を食べながら懇親を深める

宮本さん:午後からの懇親会では、飲食店を営まれている住民の方の協力のもと、料理やコーヒーを楽しみました。おいしい料理があると自然とくつろいだ雰囲気になり、笑顔で交流ができました。懇親会の後半は、お子さんも含めて参加者全員で自己紹介をしました。

雪さん:これまでお顔はわかるけどお名前がわからないという方もいらっしゃったのですが、今日の交流会でそういった方と知り合うことができました。

和気あいあいとした懇親会

交流会を終えて、今後の展望

宮本さん:町内会の活動をデジタル化するなど効率化し、ある程度整理して次の役員に引き継ぎたいと思っています。また、最近は災害も多く、やはり防災面が心配です。いざというときにお互いに助け合える関係づくりをしていきたいです。そのためには今後も雪さんはじめ役員の皆さんの協力が必要です。

雪さん:防災面でのデジタル化も必要だと感じます。皆で一緒にやっていきたいですね。

【北区、加入約42世帯】

取材:令和6(2024)年9月1日

- 取材後記

役員の皆さんが、気負わず、できる限り楽しく取り組まれているのが印象的でした。また、役員さんや住民の方々も、得意なことを活かして積極的に関わっていらっしゃいました。町内会の課題を一気に解決しようとするのではなく、一歩ずつ取り組むことで輪が広がっていくということを実感しました。